Vor gut einem Jahr wurde das vom Ministerium für Soziales des Landes Baden-Württemberg unterstützte Projekt „Kampf dem K.o.“ am Institut für Rechtsmedizin (Prof. Dr. Sebastian Kunz und Séverine Baisch) am Universitätsklinikum Ulm als einzigartiges Kooperationsprojekt ins Leben gerufen. In Zusammenarbeit mit dem Frauenbüro der Stadt Ulm (Diana Bayer) sollten dabei zwei Hauptziele erreicht werden: Zum einen war es den Verantwortlichen wichtig, umfassend über die Gefahr von K.o.-Tropfen aufzuklären. Zum anderen sollten erstmals systematisch Daten zur unfreiwilligen Einnahme solcher Substanzen im Ulmer Raum erhoben werden. Wer glaubt, beim Ausgehen womöglich K.o.-Tropfen verabreicht bekommen zu haben, kann sich unter anderem in der Notaufnahme des Universitätsklinikums Ulm kostenlos und vertraulich testen lassen.

Institut für Rechtsmedizin am UKU übernimmt toxikologische Auswertung der Proben

Die erste Erkenntnis liefert Diana Bayer, Leiterin des Ulmer Frauenbüros, vorab: „Ulm ist kein Hotspot! Das hat das Projekt gezeigt“, betont sie. Trotzdem liegt es ihr am Herzen, ein Bewusstsein für die Gefahr, die von K.o.-Tropfen ausgeht, zu schaffen. Die öffentlichkeitswirksame Kampagne rund um das Projekt unterstützt das Ziel, mögliche Hürden abzubauen – und eine vermeintlich hohe Dunkelziffer künftig zu reduzieren. Insgesamt wurden im Jahr 2024 im Rahmen des Projekts 35 Verdachtsfälle einer unfreiwilligen Verabreichung von K.o.-Mitteln in den Notfallambulanzen des Universitätsklinikums Ulm, des Bundeswehrkrankenhauses Ulm sowie der Donauklinik Neu-Ulm dokumentiert.

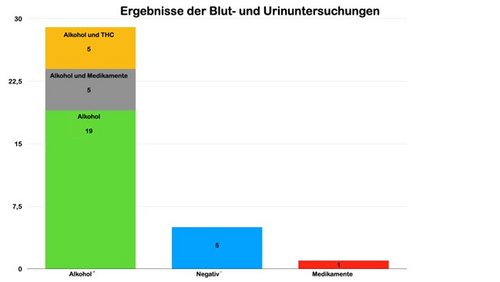

Die toxikologische Auswertung von Blut- und Urinproben der Betroffenen wurde vom Institut für Rechtsmedizin am Universitätsklinikum Ulm durchgeführt. Diese ergab jedoch in keinem Fall eindeutige Hinweise auf klassische K.o.-Substanzen wie GHB, also Gammahydroxybuttersäure – umgangssprachlich Liquid Ecstasy – oder Ketamin. In den meisten Fällen war Alkohol der einzige nachgewiesene zentral dämpfende Wirkstoff, teils in Kombination mit THC, einem psychoaktiven Cannabinoid, oder Medikamenten. Doch eines gilt es zu beachten: Viele K.o.-Substanzen sind nur wenige Stunden im Körper nachweisbar. In einzelnen Fällen wurden Proben erst nach mehr als 12 Stunden genommen – zu spät für eine zuverlässige Analyse. Dies unterstreicht die Dringlichkeit einer frühzeitigen Blut- und Urinentnahme bei Verdachtsfällen.

Groß angelegte Awareness-Kampagne begleitet Projekt

Ziel des Projekts war es deshalb, ein Bewusstsein für das Thema zu schaffen. Das hebt auch Prof. Dr. Sebastian Kunz, Ärztlicher Direktor des Instituts für Rechtsmedizin am Universitätsklinikum Ulm, an dem auch die Gewaltopferambulanz angesiedelt ist, hervor: „Wir sehen ein deutlich zunehmendes, medizinisches Interesse an der Thematik der K.o.-Mittel, aber auch an den Präventions- und Handlungsmöglichkeiten - sowohl von Seiten der Feiernden als auch den Veranstalter*innen“, so Prof. Kunz. Auch das im Rahmen des Projekts kostenlose und vertrauliche Testangebot trägt hierzu bei und baut mögliche Hürden ab. Umso wichtiger ist deshalb die Aufklärungs- und Präventionsarbeit: Das Projekt wurde deshalb von einer breit angelegten Awareness-Kampagne unter dem Motto „Knockout? Ulm testet auf K.o.“ in den sozialen Medien (@ko_ulmtestet) begleitet.

Die Website (www.ulm.de/ko-tropfen) informiert zudem über Handlungsempfehlungen im Notfall und nennt Hilfsangebote. Darüber hinaus haben sich die Projektpartner*innen im Laufe des Projekts mit verschiedenen Personen und Institutionen vernetzt, darunter Polizei, Rettungsdienste, Politiker*innen, Studienvertretungen der Universität und der Hochschulen in Ulm und Neu-Ulm, Veranstalter*innen und Gastronom*innen. Der Verein Frauen helfen Frauen bot in Kooperation mit dem landesweiten Präventionsprojekt „nachtsam“ Schulungen für Clubs, Bars und Veranstalter*innen an.

„Niemand muss Angst haben, in Ulm feiern zu gehen“, hält Diana Bayer aber fest. Mithilfe des Projekts soll das auch künftig so bleiben: Weil viele Menschen hier das Thema auf dem Schirm haben und angehen, weil Schulungsangebote für Veranstalter*innen bereitgestellt werden, weil Feiernden aufgezeigt wird, was sie selbst tun können, um beim Ausgehen sicher zu sein. „Das Projekt ‚Kampf dem K.o.‘ leistet wichtige Pionierarbeit“, fasst auch Prof. Kunz vom Universitätsklinikum Ulm zusammen: Es sensibilisiert die Öffentlichkeit, schafft wissenschaftliche Grundlagen und rückt die Bedeutung einer schnellen medizinischen Reaktion bei Verdachtsfällen in den Fokus. Die Ergebnisse zeigen zudem, dass Alkoholmissbrauch oft fälschlicherweise als K.o.-Mittelgabe interpretiert wird – ein Umstand, der durch gezielte Aufklärung und medizinische Schulung besser eingeordnet werden kann.

Projekt hat Zusage für die Fortführung erhalten

„Kampf dem K.o.“ wird auch 2025 fortgesetzt: Das hat das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration des Landes Baden-Württemberg kürzlich offiziell mitgeteilt – sehr zur Freude der engagierten Projektverantwortlichen. Denn so kann das wichtige Thema auch im laufenden Jahr weiterhin in der öffentlichen Wahrnehmung platziert werden. Beteiligt an „Kampf dem K.o.“ sind neben dem Institut für Rechtsmedizin am UKU die Stadt Ulm (Team Chancengleichheit und Vielfalt) sowie der Verein Frauen helfen Frauen Ulm e.V. Gefördert wird das Projekt seit Anfang 2024 durch das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration des Landes Baden-Württemberg.